La chirurgia è il trattamento principale per la maggior parte dei tumori al seno. Oggi le tecniche sono sempre più mirate e meno invasive, con attenzione sia all’efficacia terapeutica sia alla qualità di vita della donna. Dalla chirurgia conservativa alla mastectomia, fino alla ricostruzione, il percorso è personalizzato e gestito da un’équipe multidisciplinare.

Il trattamento chirurgico del tumore alla mammella varia in base alle caratteristiche della malattia sia per quanto riguarda l’estensione della resezione della massa tumorale, sia per le terapie farmacologiche e radioterapiche da associare. La scelta del trattamento viene condivisa con il chirurgo senologo e definita collegialmente da un gruppo multidisciplinare che include chirurgo plastico, oncologo, radioterapista, psicologo, radiologo e anatomopatologo. La rimozione chirurgica del tumore può essere il primo passo del trattamento o seguire una chemioterapia primaria (neoadiuvante). Negli anni l’approccio è cambiato: si è passati dal massimo trattamento tollerabile al minimo trattamento efficace, con interventi meno demolitivi e meglio tollerati. In questo articolo, ci soffermiamo su tutti gli aspetti che riguardano l’intervento chirurgico al seno.

L’intervento chirurgico per il tumore al seno e l’approccio conservativo

Quando la neoplasia mammaria è singola e il rapporto tra il volume del tumore e quello della mammella consente di mantenere un buon risultato estetico, è possibile ricorrere a un intervento conservativo di dimensioni variabili, proporzionato all’estensione della massa. Attualmente la radicalità di asportazione viene definita dal concetto di “no ink on tumor”, ovvero la mancanza di cellule tumorali sul margine chinato dall’anatomo patologo: gli interventi di asportazione parziale tengono quindi conto di questo concetto rendendo anacronistico il concetto di quadrantectomia.

Il perfezionamento delle tecniche di localizzazione dei tumori non palpabili, come la ROLL (radioguided occult lesion localization), ha reso le resezioni mammarie sempre più precise, permettendo interventi minimamente invasivi ma con la stessa efficacia di quelli più demolitivi del passato. Questa metodica prevede l’iniezione di una sostanza radioattiva innocua all’interno della lesione, che consente al chirurgo di individuarla e rimuoverla con precisione tramite una sonda radioguidata.

Inoltre, l’introduzione dell’oncoplastica, che combina tecniche di chirurgia plastica e conservativa, ha permesso di ottenere risultati estetici ancora migliori in pazienti selezionate, a seconda della conformazione della mammella e della localizzazione del tumore. Peraltro, le tecniche di ricostruzione sono in continua evoluzione. Le nuove protesi consentono di ricostruire la mammella già durante l’intervento, in un unico tempo chirurgico. Quando ciò non è possibile, si utilizza un espansore temporaneo, che viene successivamente sostituito da una protesi definitiva al termine della dilatazione. La mammella controlaterale può essere rimodellata per garantire una simmetria armoniosa, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

La mastectomia

In alcuni casi è necessario rimuovere l’intera ghiandola mammaria con un intervento “radicale” di mastectomia. Questa scelta si rende opportuna quando:

- il rapporto tra il volume del tumore e quello della mammella non consente di conservarne la maggior parte;

- la lesione è multicentrica (cioè sono presenti più focolai tumorali nella stessa mammella, in quadranti diversi);

- è presente una mutazione genetica che richiede un intervento invasivo a scopo preventivo.

Le principali tipologie di mastectomia sono:

- semplice: rimozione completa della ghiandola mammaria, del complesso areola-capezzolo e della cute sovrastante;

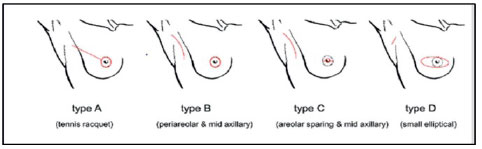

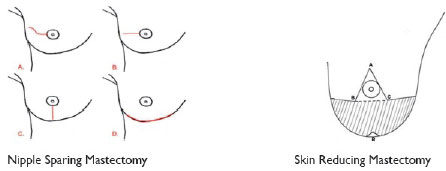

- con risparmio della cute (Skin Sparing Mastectomy – SSM): rimozione della ghiandola e del complesso areola-capezzolo, preservando gran parte della cute;

- con risparmio del complesso areola-capezzolo (Nipple Sparing Mastectomy – NSM): rimozione totale della ghiandola mammaria, con conservazione del complesso areola-capezzolo e della cute sovrastante;

- con riduzione della cute (Skin Reducing Mastectomy – SRM): rimozione della ghiandola, con o senza risparmio del complesso areola-capezzolo, e contestuale rimodellamento della cute per favorire una ricostruzione più armonica in termini di dimensione e forma.

Il decorso post-operatorio

Sia dopo una resezione parziale della mammella, sia dopo una mastectomia, viene sempre verificato lo stato dei linfonodi del cavo ascellare. Questo passaggio è fondamentale per definire l’estensione della malattia (stadio) e programmare la terapia più efficace dopo l’intervento.

Il primo approccio consiste nella biopsia del linfonodo sentinella, cioè l’asportazione del primo linfonodo che drena la linfa dall’area tumorale. Il campione viene poi analizzato con un esame istologico e il risultato viene associato a quello della lesione mammaria. L’identificazione del linfonodo sentinella avviene tramite l’iniezione di sostanze coloranti (Patent Blue Dye, PBD, verde di indocianina) o radiotraccianti (colloide di albumina marcata con Tecnezio 99) nell’area in cui è localizzato il tumore.

Se il linfonodo sentinella risulta positivo, nei casi di intervento conservativo con previsione di radioterapia, lo svuotamento del cavo ascellare può essere evitato in situazioni selezionate. Lo svuotamento resta invece indicato quando è già nota, prima dell’operazione, la positività di uno o più linfonodi ascellari;

A seguito di recenti studi si stanno ridefinendo linee guida specifiche per il trattamento chirurgico dei linfonodi ascellari, sia nella chirurgia up front che in quella post cht neoadiuvante. Anche per il trattamento del cavo ascellare i casi vanno discussi in sede multidisciplinare ma l’atteggiamento chirurgico va sempre più verso l’omissione. Il concetto di de escalation riguarda tutti gli ambiti di cura del tumore mammario

Oggi la dissezione ascellare è sempre più limitata ai casi con maggiore coinvolgimento linfonodale. Ciò ha ridotto in molte pazienti il rischio della complicanza più temibile: il linfedema del braccio.

Le conseguenze a breve e a lungo termine dell’operazione al seno

Nelle prime fasi post-operatorie può presentarsi un gonfiore della ferita, dovuto al ristagno di sangue e/o liquido linfatico, soprattutto a livello del cavo ascellare. Questo fenomeno può durare alcune settimane e può comparire anche in presenza di drenaggio. In tali casi è utile massaggiare quotidianamente la cicatrice con movimenti circolari dei polpastrelli, utilizzando creme o oli elasticizzanti. Il massaggio deve essere delicato, per evitare arrossamenti, e può proseguire per mesi. In situazioni particolari, può essere affidato a fisioterapisti specializzati, previa valutazione del medico fisiatra.

Dopo l’operazione possono insorgere anche disturbi di tipo neurologico, le cosiddette “strane sensazioni”, localizzate intorno alla ferita e sotto il braccio. Si manifestano come rigidità, pesantezza, formicolii, punture di spilli o la percezione di “gocce fredde” che scendono lungo il braccio. Nella maggior parte dei casi dipendono dal rimaneggiamento dei tessuti durante il processo cicatriziale.

Altri sintomi, come iperestesia, ipoestesia o anestesia (maggiore, minore o assente sensibilità in una parte del corpo), derivano dall’inevitabile lesione di terminazioni nervose periferiche minori durante la dissezione dei linfonodi ascellari o di ampie superfici cutanee. Questi disturbi possono persistere fino a un anno e, più raramente, diventare permanenti.

Meno frequente è la difficoltà nei movimenti di elevazione del braccio, associata a una sporgenza della scapola (scapola “alata”), conseguenza della lesione del nervo toracico lungo durante la dissezione ascellare o altri interventi che interessano l’area del suo decorso. In questi casi è fondamentale iniziare precocemente la fisioterapia riabilitativa ed eseguire esercizi domiciliari mirati, non appena indicato dal chirurgo.

Infine, in alcuni casi, l’asportazione dei linfonodi ascellari, e più raramente del linfonodo sentinella, può rallentare la circolazione linfatica dell’arto. Questo provoca l’accumulo di linfa nella cute, con gonfiore visibile del braccio o di alcune sue parti: si parla in questi casi di linfedema.