Il carcinoma mammario è una malattia eterogenea che oggi si cura con terapie sempre più personalizzate. Dalla chemioterapia alla medicina di precisione, passando per ormonoterapia, radioterapia e farmaci innovativi, le strategie variano a seconda dello stadio e delle caratteristiche biologiche di ogni singolo tumore con trattamenti sempre più complessi, con attenzione anche alla qualità di vita e alla gestione degli effetti collaterali.

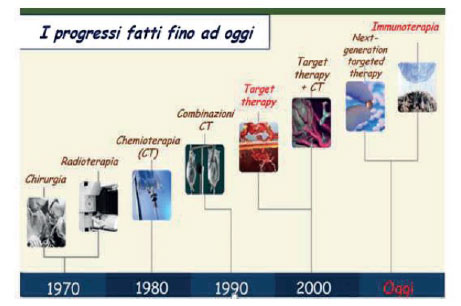

Negli ultimi anni l’oncologia ha vissuto una vera rivoluzione. Grazie ai progressi tecnologici, oggi sappiamo che non esiste un unico tumore della mammella, ma molti tumori diversi, ciascuno con caratteristiche biologiche e cliniche specifiche. Questo significa che due pazienti con diagnosi apparentemente simili possono in realtà avere percorsi di malattia e risposte alle terapie molto differenti.

Le analisi dell’espressione genica hanno permesso di distinguere quattro sottotipi principali di carcinoma mammario invasivo – Luminale A, Luminale B, HER2 positivo e Basal-like (triplo negativo) – ciascuno con comportamenti, prognosi e sensibilità alle cure differenti. All’interno di questi gruppi esistono ulteriori sottocategorie, a conferma dell’elevata eterogeneità di questa neoplasia.

Fino a pochi anni fa i trattamenti erano guidati soprattutto dal modello istologico, basato sulla sede del tumore, le caratteristiche istologiche e la presenza di biomarcatori. Oggi, invece, sta prendendo piede un approccio più avanzato: il modello mutazionale. Grazie a tecniche come il sequenziamento di nuova generazione (NGS) e la cosiddetta “biopsia liquida”, è possibile analizzare nel dettaglio le alterazioni genetiche delle cellule tumorali e seguire nel tempo l’evoluzione della malattia. Questo consente di sviluppare terapie mirate su specifiche mutazioni, indipendentemente dalla sede o dal tipo di tumore.

Nasce così la medicina di precisione, che integra il modello tradizionale con quello genetico e che si avvale di gruppi interdisciplinari e dei Molecular Tumor Board, in cui oncologi, biologi molecolari, anatomopatologi e farmacisti ospedalieri lavorano insieme per costruire percorsi terapeutici altamente personalizzati.

L’obiettivo è curare ogni paziente “su misura”, individuando i bersagli molecolari che guidano lo sviluppo del suo tumore e scegliendo i farmaci più adatti. I cosiddetti marcatori agnostici – mutazioni comuni a più tipi di tumore – rappresentano una delle frontiere più promettenti. A questo si aggiunge il miglioramento delle terapie chemioterapiche, oggi meno tossiche grazie anche a nuove terapie di supporto.

Data la complessità e la continua evoluzione del trattamento, in questo articolo presenteremo in sintesi i principali approcci terapeutici oggi disponibili per il carcinoma mammario.

La terapia neoadiuvante per il tumore al seno

La terapia neoadiuvante è il trattamento medico iniziale, prima della chirurgia, indicato

- nelle forme localmente avanzate inoperabili,

- nel carcinoma infiammatorio,

- nel carcinoma mammario operabile ad alto rischio biologico di recidiva (triplo negativo/ HER2 Recettori negativi)

- nel carcinoma mammario operabile voluminoso e/o con linfonodi positivi, a scopo riduttivo

La terapia neoadiuvante consente di ridurre la massa tumorale ed effettuare interventi conservativi o comunque meno demolitivi. Inoltre, permette di valutare, sulla base della risposta, la sensibilità o resistenza al trattamento utilizzato e aumentare in caso di risposta patologica completa (scomparsa della neoplasia) il controllo nel tempo della malattia, specie a distanza (metastasi). Gli schemi terapeutici variano significativamente in base alle caratteristiche intrinseche del tumore e necessitano di valutazione interdisciplinare. Anche il trattamento operatorio e sistemico post-operatorio variano in base alla presenza o meno di malattia residua dopo trattamento neoadiuvante e alle caratteristiche biologiche del tumore residuo.

Oggi, per specifiche categorie di tumori mammari, sono disponibili terapie mirate che il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa integralmente, che possono includere immunoterapia, anticorpi monoclonali più o meno coniugati con chemioterapici, inibitori delle cicline e quanto, man mano che la ricerca procede, si dimostri efficace o più efficace delle terapie in uso.

Gli schemi e le combinazioni sono così complessi e variabili da soggetto a soggetto, che richiedono una valutazione multidisciplinare accurata per cui, per maggiore completezza, si rimanda alla Breast Unit di riferimento.

La terapia adiuvante per il carcinoma mammario

Dopo l’intervento chirurgico, è solitamente necessario eseguire una terapia, detta adiuvante, che aiuti a mantenere nel tempo il risultato ottenuto. Oggi sono molte le terapie possibili, in base, anche in questo caso, alle caratteristiche specifiche di ciascun tumore I tumori in situ non necessitano di terapia medica adiuvante.

La terapia adiuvante ha lo scopo di ridurre il rischio di ricaduta di malattia a livello locale e generale. È importante guardare queste terapie non come un’ulteriore aggressione al proprio organismo, ma come un fondamentale alleato della salute. È dimostrato, infatti, che lo stato emotivo della paziente influenza sull’intensità della percezione di molti effetti collaterali.

Non tutte le donne con tumore invasivo necessitano di chemioterapia adiuvante, la valutazione viene fatta in base alle caratteristiche biologiche ed istologiche del tumore, ed al rapporto rischio-beneficio individuato dal Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC).

Per le pazienti con carcinoma mammario recettori ormonali positivi e HER2-negativo oggi sono disponibili strumenti innovativi per valutare la reale efficacia della chemioterapia dopo l’intervento chirurgico, fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

I Test genomici (Oncotype Dx, Mammaprint, Endopredict, Prosigna-PAM50) sono valutazioni fatte sul tessuto tumorale asportato con l’intervento chirurgico e servono a stabilire se sia sufficiente, per un migliore controllo, proseguire con sola ormonoterapia o se si debba associare a chemioterapia.

- Nelle donne in postmenopausa con al massimo 3 linfonodi positivi, un punteggio con RS ≤ 25 al Test Oncotype DX permette di evitare in sicurezza la chemioterapia adiuvante.

- Nelle donne in premenopausa, il valore soglia è più restrittivo con punteggio RS ≤ 15.

In caso di tumore recettori ormonali positivi/HER2-negativo in base al rischio di recidiva, è possibile associare alla terapia ormonale adiuvante Inibitori delle Cicline (CDK4-6 inibitor) . Oggi sono disponibili due diversi inibitori delle cicline: Abemaciclib e Ribociclib, somministrabili con diversi criteri di valutazione del profilo di rischio di ricaduta. Questa combinazione riduce del 25,3% il rischio di recidiva.

Nelle donne in pre- o peri-menopausa è necessario associare LHRH analoghi (Decapeptyl-Enantone) per indurre la soppressione ovarica.

Nelle pazienti con mutazione BRCA1 e BRC2 possono essere utilizzati PARP inibitori in terapia adiuvante singolarmente o in associazione alla chemioterapia. Nei tumori triplo negativi, può essere utilizzato Olaparib, mentre in quelli ormonosensibili e HER2 negativi, è disponibile Talazoparib

Nei tumori HER2 positivi operati, in fase iniziale ma ad alto rischio di recidiva, la chemioterapia adiuvante standard può essere potenziata con l’uso del doppio blocco pertuzumab – trastuzumab.

In caso invece di malattia residua dopo terapia neoadiuvante è indicata terapia con anticorpi coniugati (TDM1).

Nel tumore triplo negativo la valutazione è più complessa e richiede una accurata valutazione dei fattori predittivi di risposta alla terapia. che può comprendere immunoterapia, PARP inibitori, chemioterapia da sola o in combinazione.

Terapia della malattia metastatica

Si parla di malattia metastatica quando il tumore non è più limitato alla mammella ma si è diffuso ad altri organi, come ossa, polmoni o fegato. Questo può avvenire già alla diagnosi (nel 6-7% dei casi) oppure come recidiva dopo un primo trattamento. In Italia, oggi, circa 50.000 donne vivono con un carcinoma mammario metastatico, nella maggior parte dei casi dopo una ripresa di malattia a distanza di tempo dal trattamento iniziale.

Grazie ai progressi nella diagnosi, all’arrivo di nuovi farmaci e al miglioramento delle terapie di supporto, la sopravvivenza delle pazienti con malattia metastatica è notevolmente aumentata. La scelta del trattamento dipende dalle caratteristiche biologiche del tumore, dalle condizioni generali della paziente e dai trattamenti già ricevuti. Le opzioni includono ormonoterapia, chemioterapia e terapie biologiche mirate, grazie ai quali oggi sono possibili varie linee di terapia, potendo cronicizzare la malattia metastatica per lungo tempo e con discreta qualità della vita.

- Tumori recettori positivi ( HR+) e HER2-negativi. La prima linea di trattamento prevede l’aggiunta degli inibitori delle cicline (CDK4/6 inibitor) all’ormonoterapia indipendentemente dall’età, raddoppiando la sopravvivenza rispetto alla sola ormonoterapia, arrivando oltre i 60 mesi. Negli HR+ con valori di HER2 1+/2+ (HER2 low) è possibile utilizzare in caso di ricaduta dopo CDK4-6 inibitori (in seconda linea) anticorpi monoclonali coniugati con chemioterapia come Trastuzumab-Deruxtecan.

- Tumori HER2-positivi. Sono disponibili varie possibilità a seconda del quadro specifico e delle autorizzazioni ministeriali, come: il doppio blocco anti-HER2 (trastuzumab + pertuzumab) associato a docetaxel/taxolo, farmaci innovativi come trastuzumab – deruxtecan (anticorpo farmaco-coniugato) e tucatinib (inibitore tirosin-chinasico), combinato con trastuzumab e capecitabina.

- Tumori triplo negativi. Nelle pazienti con valori definiti di PD-L1/PD1, l’immunoterapia con atezolizumab/pembrolizumab più chemioterapia, in prima linea, migliora i risultati rispetto alla sola chemioterapia. In caso di ricaduta è disponibile secondo indicazioni specifiche sacituzumab-govitecan (anticorpo farmaco-coniugato anti-TROP2). Per le pazienti con mutazione BRCA sono disponibili anche olaparib e talazoparib, che garantiscono un migliore controllo della malattia con minori effetti collaterali rispetto alla chemioterapia.

La chemioterapia standard resta comunque un’opzione valida in tutte le tipologie di tumore, soprattutto nelle linee successive. Considerata la complessità dei quadri, la sequenza delle terapie va decisa fin dall’inizio del percorso terapeutico con valutazione multidisciplinare, rispettando anche le regole e le limitazioni fissate dagli enti regolatori (AIFA).

Terapia della malattia oligometastatica/oligoricorrente

La malattia oligometastatica si verifica quando alla diagnosi sono presenti una o non più di 5 lesioni di piccole dimensioni, limitate a un solo organo o due/ tre sedi. Riguarda circa l’1–10% dei casi metastatici al momento dell’esordio. Si parla invece di malattia oligoricorrente quando, dopo un periodo libero da malattia più o meno lungo, compaiono nuove metastasi in sedi limitate, pur mantenendo una stabilità generale della malattia. Si tratta di uno stato intermedio tra tumore localizzato e metastasi diffuse, e la diagnosi si basa esclusivamente su indagini radiologiche.

L’obiettivo del trattamento è curativo, puntando a eliminare tutti i siti di malattia. Studi clinici hanno dimostrato che l’integrazione dei trattamenti locali con la terapia sistemica migliora la sopravvivenza, prolunga l’intervallo libero da malattia e permette di ritardare l’inizio delle terapie sistemiche, riducendo quindi anche i potenziali effetti collaterali. I trattamenti locali ablativi hanno un ruolo centrale: i dati più solidi riguardano le metastasi cerebrali (1–3 lesioni ≤3 cm trattate con chirurgia, radioterapia o radiochirurgia) e le metastasi epatiche (chirurgia, termoablazione o radioterapia di precisione come il TrueBeam).

La selezione delle pazienti richiede una valutazione multidisciplinare, che tenga conto di diversi fattori: l’intervallo libero da malattia (più favorevole se superiore a 36 mesi), il numero e la sede delle metastasi, il tempo di raddoppiamento della lesione (una crescita più lenta, superiore ai 40 giorni, è associata a una prognosi migliore) e la strategia terapeutica più appropriata, che può includere chirurgia, radioterapia, elettro-chemioterapia, perfusione loco-regionale e termoablazione.

Un trattamento particolarmente interessante è l’elettrochemioterapia (ECT), che combina basse dosi di bleomicina o cisplatino con l’elettroporazione, una tecnica che aumenta la capacità delle cellule tumorali di assorbire il farmaco. Questo approccio viene utilizzato soprattutto per metastasi cutanee <3 cm, ma anche per lesioni più grandi della parete toracica che causano dolore, ulcerazione o sanguinamento. In caso di risposta incompleta o di recidiva, il trattamento può essere ripetuto più volte.

La radioterapia

La radioterapia è un trattamento localizzato, non invasivo e indolore, eseguito quasi sempre in regime ambulatoriale. Utilizza radiazioni ionizzanti ad alta energia (elettroni o fotoni) per distruggere le cellule tumorali danneggiando in modo selettivo il loro DNA, impedendone così la moltiplicazione e portandole alla morte.

Prima della somministrazione, viene identificata con precisione l’area bersaglio tramite TAC di centratura senza mezzo di contrasto, e delimitata con piccoli tatuaggi cutanei. Le tecnologie attuali permettono di concentrare le radiazioni in modo sempre più preciso, proteggendo i tessuti sani e gli organi vitali, come ad esempio il cuore nei tumori della mammella sinistra.

Radioterapia adiuvante conformazionale. Il trattamento varia a seconda dell’intervento chirurgico eseguito e dell’estensione della malattia. Ogni seduta dura pochi minuti e si esegue di norma 5 giorni a settimana per un numero di settimane stabilito dal radioterapista e l’oncologo. È raccomandata:

- sul tessuto mammario residuo con un rinforzo (boost) sull’area chirurgica in caso di chirurgia conservativa;

- sulla parete toracica e sui linfonodi sovraclaveari dopo mastectomia, se il tumore è >5 cm o se infiltra cute e/o muscolo pettorale;

- sui linfonodi sovraclaveari quando lo svuotamento ascellare rivela più di tre linfonodi metastatici.

Radioterapia intraoperatoria (IORT) È una tecnica particolare che utilizza acceleratori lineari mobili per erogare una dose unica di radiazioni direttamente durante l’intervento chirurgico conservativo, con paziente addormentata e ferita ancora aperta. È riservata a casi selezionati e di piccole dimensioni.

Radioterapia nella malattia metastatica. Può essere effettuata con metodiche standard (acceleratore lineare) o con tecniche più avanzate e selettive come la stereotassi, la radiochirurgia (Cyberknife, TrueBeam) o l’adroterapia, a seconda della sede e del tipo di metastasi da trattare.

Gli effetti collaterali delle terapie per il tumore al seno

I trattamenti contro il carcinoma mammario sono sempre più efficaci e personalizzati, ma possono comunque comportare effetti collaterali che variano a seconda del tipo di terapia, dell’estensione del tumore e delle condizioni individuali della paziente. Alcuni effetti sono transitori e facilmente controllabili, altri richiedono monitoraggio e strategie specifiche. Conoscere in anticipo le possibili conseguenze aiuta a gestirle meglio e a non interrompere inutilmente le cure.

1. Gli effetti collaterali della chemioterapia

Molti sono i farmaci chemioterapici a disposizione: alcuni vengono utilizzati in combinazione, altri in modo sequenziale come singoli agenti. Alcuni si somministrano per via endovenosa in ospedale ogni 21 giorni o settimanalmente, altri per via orale con cadenza variabile. La chemioterapia adiuvante ha solitamente una durata limitata, mentre la terapia per la malattia metastatica è continuativa e viene modificata in caso di inefficacia o intolleranza.

Gli effetti collaterali dipendono dal tipo di farmaco, dal dosaggio, dalle condizioni generali della paziente e da eventuali terapie concomitanti per altre patologie. I più frequenti sono:

- nausea e vomito: compaiono subito o poche ore dopo la somministrazione, ma sono transitori e controllabili con farmaci specifici;

- alopecia (perdita dei capelli): non tutti i farmaci la provocano; è transitoria e con tempi variabili da persona a persona;

- mielodepressione: ridotta produzione di cellule del sangue (globuli rossi, bianchi, piastrine), può causare anemia, piastrinopenia, leucopenia che possono essere controllabili con terapia specifica e regrediscono con la sospensione momentanea o permanente della terapia con tempi variabili;

- mucosite: infiammazione delle mucose della bocca;

- alterazioni intestinali: diarrea o stitichezza;

- neurotossicità: formicolii, ronzio, disturbi della sensibilità, che possono persistere anche dopo la fine del trattamento sebbene in bassa percentuale;

- fatigue (stanchezza cronica): debolezza, difficoltà di concentrazione, sonno non ristoratore.

2. Gli effetti della terapia ormonale (endocrinoterapia)

Blocca l’azione degli ormoni femminili sulle cellule tumorali e può richiedere, in età fertile, la soppressione ovarica tramite analoghi del GNRH. Viene somministrata per lunghi periodi (5–10 anni) come adiuvante o per periodi variabili in caso di malattia metastatica.

Effetti collaterali più comuni sono vampate di calore, aumento di peso, secchezza vaginale, sbalzi d’umore.

Ci sono poi quelli specifici dei diversi farmaci:

- tamoxifene: può raramente causare tumore dell’endometrio, perciò è raccomandata un’ecografia pelvica ogni 6–8 mesi. Aumenta anche il rischio di trombosi, ictus e cataratta;

inibitori dell’Aromatasi (Anastrozolo, Letrozolo, Exemestane): riducono gli estrogeni circolanti e possono causare dolori articolari e osteopenia più raramente osteoporosi, che possono essere controllate con assunzione di Vitamina D e nei casi più evoluti con terapia antiriassorbitiva da valutarsi in ambito specialistico. Durante la terapia è consigliata la densitometria lombare e femorale ogni 18-24 mesi e accurata igiene orale con controlli specialistici periodici.

3. Effetti collaterali delle terapie biologiche

Sono farmaci che agiscono in modo mirato sui meccanismi di crescita tumorale:

- anticorpi monoclonali (es. Trastuzumab, Pertuzumab): bloccano i recettori HER2;

- anticorpi farmaco-coniugati (ADC): legano un chemioterapico a un anticorpo, aumentandone l’efficacia e riducendo gli effetti collaterali; sono in genere ben tollerati e non causano alopecia, ma possono provocare tossicità cardiaca, da monitorare con ecocardiogramma.

- inibitori della Tirosinchinasi (TKI): sono farmaci orali che bloccano la trasmissione dei segnali di crescita cellulare (HER1-HER5). Ne sono degli esempi Lapatinib, Neratinib, Tucatinib. Gli effetti collaterali principali sono diarrea, rossore palmo-plantare, interazioni con farmaci e alimenti (melograno, pompelmo, iperico).

4. Gli effetti collaterali della radioterapia

Gli effetti collaterali più comuni della radioterapia sono simili alle scottature solari e all’eritema solare, solitamente si risolvono nell’arco di qualche mese dal termine della radioterapia. Nelle cuti più sensibili l’area trattata può rimanere scura o con il reticolo capillare visibile (teleangectasie). I tatuaggi cutanei sono indelebili.

Quale terapia scegliere

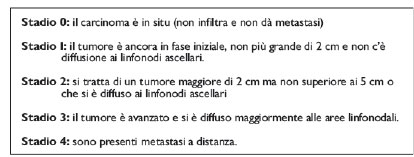

Oggi la scelta della terapia è sempre più personalizzata e per la sua complessità è imprescindibile da una valutazione multidisciplinare. Innanzitutto, per stabilire il percorso terapeutico più efficace all’esordio (chirurgia conservativa o radicale, chemioterapia neoadiuvante, chemioterapia di prima linea) vanno valutati:

- il rischio eredo-familiare

- le caratteristiche istologiche e biologiche della lesione

- l’estensione della malattia (operabile, inoperabile, metastatica, oligometastatica).

Dopo la stadiazione definitiva post-chirurgica, si procede con la definizione della prosecuzione dell’iter terapeutico determinato da:

- tipo istologico

- dimensioni definitive del tumore asportato

- margini di resezione indenni da tumore con un bordo di sicurezza sufficiente

- numero di linfonodi infiltrati e dimensione della metastasi

- grado di differenziazione delle cellule tumorali (G1-G2-G3)

- percentuale dei recettori ormonali

- presenza di HER2 e intensità d’espressione (HER2=0 – 1+ – 2+ – 3+ oppure FISH +)

- percentuale della frazione di crescita (Ki67)

- presenza o assenza d’invasione vascolare tissutale

- in casi specifici test genomici: PD1 /PDL1, recettori per androgeni AR, mutazioni genetiche della massa tumorale.

È chiaro quanto numerose siano le variabili che possono caratterizzare la diversa struttura cellulare di ciascun tumore e quanto possano variabilmente combinarsi tra loro in forme molto diverse, molto personali, e quanto diversamente indirizzino la scelta terapeutica in ciascun caso specifico. Oggi non si parla più del tumore della mammella ma dei tumori mammari.

Nel caso poi della malattia metastatica il quadro si complica ulteriormente per le differenti sedi di collocazione della malattia e per le molteplici variabili che possono influenzare la risposta ai trattamenti. Quindi è bene che nella malattia metastatica sia definito con ancor più precisione lo stato globale di malattia.